大人用のベッドに子どもを寝かせるときの危険性についてEUの

Child Product Safety Guide (注1)

のAdult Beds、pp.12-13

にありますので紹介します。

なお、消費者庁 News Release 平成28年10月24日 p.3にその一部が翻訳されて公開されています。本ページはEUのGuideのp.12-13の翻訳です。

大人用ベッド

2012年、生後6カ月の女児が、両親のベッドのマットレスとベッドの間に頭を挟み込まれ(entrapment)、死亡が確認された。両親のベッドで寝かされていた女児は、どのようにマットレスとベッドの間に頭が挟まったのかは不明である。両親は 娘は意識を失っていることに気付き、ベッドから降ろした。女児は病院に運ばれたが、3日間の治療の後、死亡が確認された。

出典 国立子ども安全衛生センター。BETEREM。イスラエル National Pediatric Injury and Safety Surveillance (NAPIS). 2013.

なぜ大人用ベッドが問題になるのか?

• EU Injury Database(IDB)のデータを用いた推計によると、EU加盟28国では、0~14歳の小児に年間約10,000件の傷害が発生している。加盟国では年間約10,000件の0~14歳の子どもの傷害が大人用ベッド 救急外来を受診しなければならないほど深刻である。

• 米国消費者製品安全委員会(CPSC)は、大人用ベッドに関連した2歳未満の子どもの死亡事例を3年間で100件以上報告しており、そのほとんどが窒息死であった。これらの死亡事故には、はさみこまれ(捕捉、an entrapment)、転落(a fall)、または寝具や子どもの位置が死亡に関係する状況が含まれていた。これらの子どものほぼ全員、98%が1歳未満の乳児であった(3)。

どうして大人用ベッドが子どもにとって危険なのか?

多くの親やケアラーは、赤ちゃんを大人用ベッドに寝かせる際に隠れた危険があることに気づいていない。親・ケアラーは、大人用のベッドを壁に押し付けたり、ベッドの側面に枕を置いたりすれば、小さな赤ちゃんは安全に眠れると考えがちである。しかし、調査によると、大人用ベッドに寝かせた赤ちゃんには、以下のような隠れた危険があることがわかっている:

• ベッドと壁のあいだのすき間、またはベッドと他の物との間のすき間に挟まれる(捕捉)。

• ベッドフレーム、ヘッドボード、フットボードに挟まれる(捕捉)。

• 大人用ベッドから積み重ねられた衣類の山、ビニール袋、その他の柔らかいものの上に落下し、窒息する。

• ベッドで一緒に寝ている人の体、またはベッドにある毛布や枕により、頭、胸、または腹部が押しつぶされる、はさまれ・巻き込まれる(捕捉)こと。

• 大人用ベッドから床への転落。

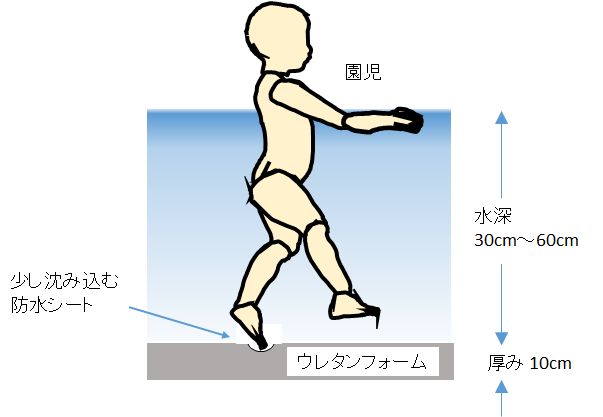

• 柔らかい寝具(枕や厚い掛け布団や敷き布団など)やウォーターベッドでの窒息。ウォーターベッド。子どもは沈み込み、腹ばいになると頭を上げることができない。頭を上げることができない。ウォーターマットレスは顔全体を覆うので、窒息の危険がある。窒息の危険がある。

購入時や使用前の注意点

• ベッドが欧州規格EN 1725:1998(家庭用家具)-家具-ベッドとマットレス-に適合していることを確認してください。この規格は、ベッドとマットレスに関する機械的安全要件と試験を規定しています。この規格は、あらゆる種類の完全に組み立てられた家庭用大人用ベッドに対する機械的安全要件と試験を定義しています。すべての構成要素(ベッドフレーム、ベース、マットレスなど)。

• ベッドにしっかりとフィットするマットレスがあることを確認してください。

• ヘッドボードとフットボードが一体化したベッドを購入すること、隙間や空間があるものよりではなく。

• マットレスが2つに分かれているベッドではなく、マットレスが1つのベッドを購入する。

大人用ベッドの安全な使い方

– 2歳未満の子どもを大人のベッドに一人で決して寝かせないでください、そしてうつぶせではなく、必ず仰向けで寝かせてください。

– 大人が子どもと一緒に大人用ベッドに入る場合は、柔らかい毛布や枕を必ず取り除いてください。毛布や枕は窒息の原因になることがあります。マットレスは 硬さのあるものであること。

– 子どもがベッドから落ちた場合に備えて、ベッドの両側にカーペットやマットレスを敷く。

おすすめ

赤ちゃんにとって最も安全な睡眠の場所は、親やケアラーと同じ部屋にある適切なベビーベッド(注2)です。

筆者追記

国内では、大人用ベッドに子どもを寝かせるときの危険性はほとんど知られていません。消費者庁はNews Releaseを発行して周知に努めていますが、なかなか広まりません。

親やケアラーは、大人用ベッドに子どもを寝かせるときの危険性(リスク)として、ベッドからの転落を警戒し、ベッドを壁側に寄せる、あるいは転落防止の柵(ベッドガードなどと呼ばれる:注3)を設置するなどの工夫をし、さらにベッドとの間のすき間をタオルなどで塞ぐなどの工夫をしています。残念ながら、こうした工夫はリスクは大きくすることにつながり、安全性の向上には役立たないのです。追って報告します。すこしお待ち下さい。

(注1)平成28年当時はEUのサイトからダウンロード出来ましたが現在はURLは不詳です。オリジナルのサイトではありませんが、ダウンロード出来るサイトがあります(2023-07-19現在)。

https://www.certifico.com/component/attachments/download/2701

https://www.readkong.com/page/child-product-safety-guide-potentially-dangerous-products-7069497

(注2)ベビーベッドは、安全性の確保が特に重要な製品です。国のPSCマークの対象となる「特定製品」の中でも、ベビーベッドは「特別特定製品」というさらに厳しい基準が設けられています。

(注3)幼児用ベッドガードの使用はお勧め出来ません。使用時の事故が多いため、消費者庁から繰り返し注意喚起がされています。ある乳幼児向け製品のメーカーは既に販売を中止しています。幼児用ベッドガードの安全性の確保が必要なことはベビーベッドと同様と考えますが、幼児用ベッドガードは国のPSCマークの対象となる「特定製品」に含まれていないことにご注意下さい。SGマーク付きの幼児用ベッドガードも販売されていますが、認証基準に筆者は疑問を持っています。別ページで報告する予定です。

(注4)子どもがベッドガードに挟み込まれている動画がネットにあります。子どもは苦しかっただろうなと思うと筆者も苦しいです。

https://www.instagram.com/reel/CtgKAOrvkH3/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

JIS_TS-c-0023_2009図29.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)